La risposta è stata sì. Semplice. Come in quel sogno in cui va sempre tutto bene, il cielo è sempre azzurro e i pompieri australiani sono sempre pronti per il calendario duemilaventi/duemila-tutte-le-volte-che-vuoi.

Visto da quassù, il mio balcone sembra minuscolo. Non so come abbia fatto Miguel a fare centro con il suo aeroplanino. Fatto sta che la mia reclusione non è più così triste. È proprio vero come la compagnia di qualcuno, compagnia che abbiamo dato così per scontata, sia talmente indispensabile da dover essere per forza condivisa.

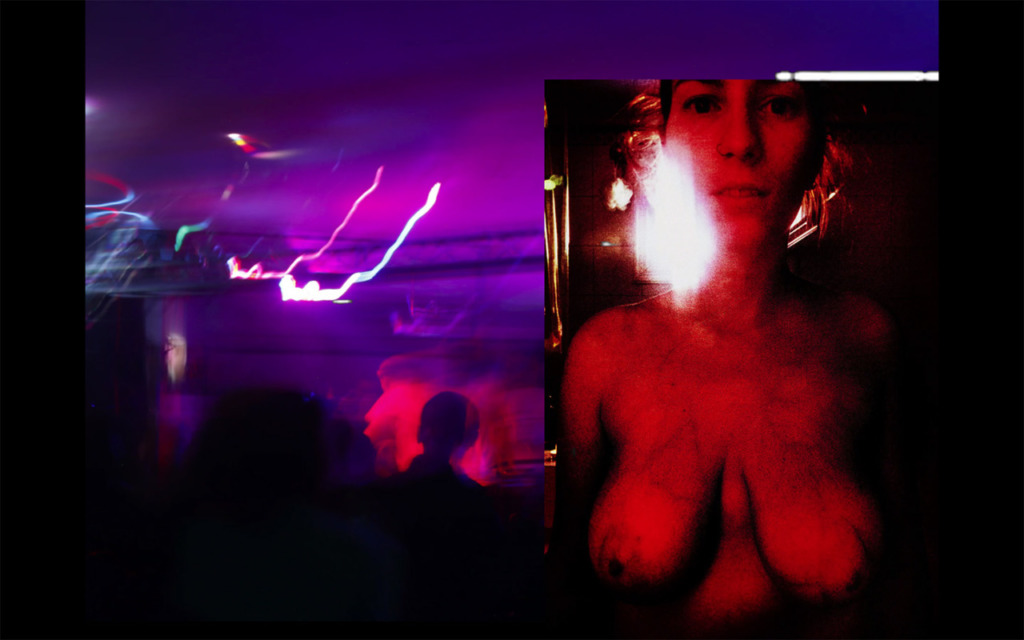

È una sensazione che avverto nell’aria, come un profumo. Il suo: di lenzuola stropicciate e tango argentino. Oh, a proposito, Miguel è argentino. E sì, il suo cognome è proprio Luna. Pare sia piuttosto comune dalle sue parti. Come il cliché tanto sdoganato della passionalità degli uomini latini. A questo proposito, non vorrei scendere nei dettagli (anche se so che sono quelli la cosa più divertente).

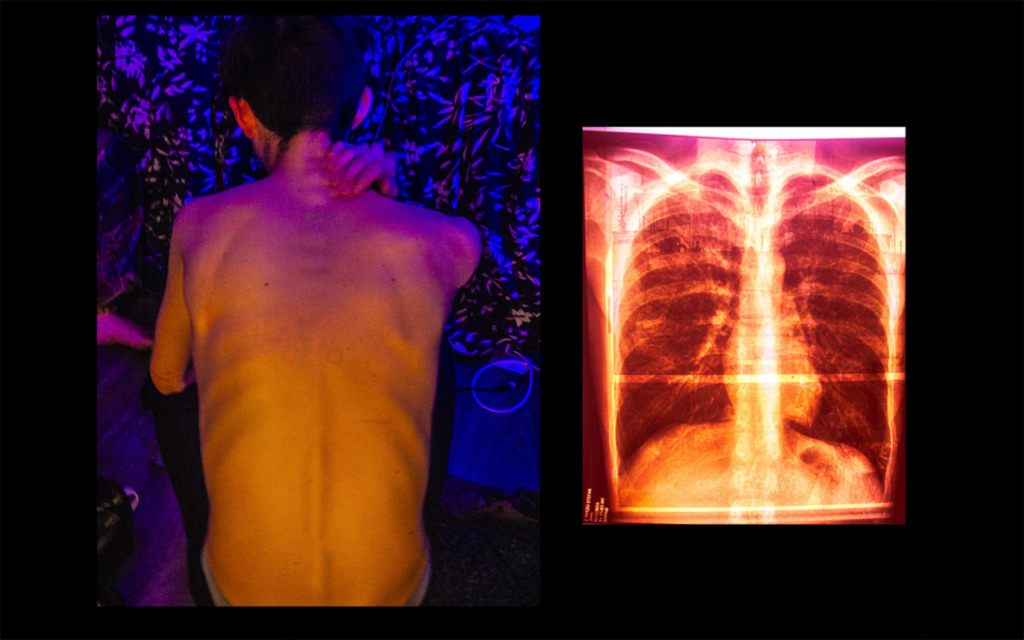

D’improvviso mi sento avvolgere da un paio di braccia. Senza voltarmi, perché so che è lui, gli appoggio la nuca sulla spalla. Sospiro forte. E sorrido. Poi però mi viene da tossire. Ma tossire fortissimo. Sarà l’allergia, maledetti pollini di primavera. Tossisco, tossisco, tossisco, finché non starnutisco che quasi mi viene fuori il fegato, e quando apro di nuovo gli occhi tutto è sparito e il mio balcone appare improvvisamente sulla mia destra.

Mi metto a sedere, scattando su come un burattino di legno. Mi guardo intorno. Fa caldo. Da quand’è che ha iniziato a fare così caldo? Dov’è Miguel? E dove diavolo sono i miei croissants?

Mi stropiccio gli occhi. Questo deve essere proprio un brutto sogno del cazzo.

Un momento. Perché sto dicendo cazzo?

Mi alzo dal letto, la nuca e il solco in mezzo al petto sudati, e percorro casa imbambolata. Miguel non c’è. I croissants nemmeno. Quando però mi volto a cercare qualcosa da mettere ai piedi, quasi mi piglia un colpo. Le ciabatte coi pompon. Sono lì. Sul tappeto ai piedi del letto.

Io le avevo buttate. Me lo ricordo. L’avevo promesso e le avevo buttate.

Un colpo feroce alla porta mi fa sobbalzare. “Agata! Mi senti? L’affitto! Sei in ritardo…di nuovo!”.

La mia vicina. Quella delle bollette e dei biscottini. Un attimo, però: perché l’idea della mia vicina che mi passa un vassoio di biscotti, tutto a un tratto, mi repelle? Io odio la mia vicina e la mia vicina odia me. Me e il mio essere sempre così cronicamente disordinata e insolvente. Una volta le ho persino versato dell’acido muriatico nelle sue gardenie di merda.

Merda, c’è qualcosa che non va. Qualcosa di gigantescamente inadeguato.

Mi infilo le ciabatte coi pompon, una vestaglia e mi precipito sul balcone.

La mia strada, quella poetica strada silente e abitata solo da Vito il cane, è immersa in un sole accecante e brulica letteralmente di gente. Nessuna mascherina. Né guanti. Né distanziamento sociale. O negozi chiusi. Niente di niente. C’è vita là fuori. Una vita che mi sembra fastidiosa, ingiusta. Una bugia.

Una bugia che vuol dire solamente una cosa: che ho immaginato tutto, che la reclusione, la pandemia, l’angoscia e Miguel sono stati tutto un sogno. Anche il sesso. Dai, cazzo, non è giusto!

Quasi mi viene da piangere ma un secondo colpo alla porta mi impedisce di cedere. “Agata! Sei in casa? Passerò più tardi e vedi di farmi trovare i soldi!”.

Era tutto troppo bello per essere vero! Le stelle, gli aeroplanini di carta, il profumo di tango argentino, nessuna persona a tormentarmi! Avrei dovuto capirlo.

Mi siedo sul letto, esausta, e mi metto a fissare il pavimento. È tutto così confuso, una specie di sogno dentro a un sogno. Qual è la verità? La mia è un’angoscia per la convinzione di essere stata sola per due mesi o per non esserlo stata? E Miguel? Possibile io abbia immaginato anche lui?

Mi volto verso la finestra, lo sguardo diretto in alto, al suo balcone. Sulle corde tirate, vedo stesi dei reggiseni, un paio di tanga e un lenzuolo a cuori che tutto mi pare tranne che suo.

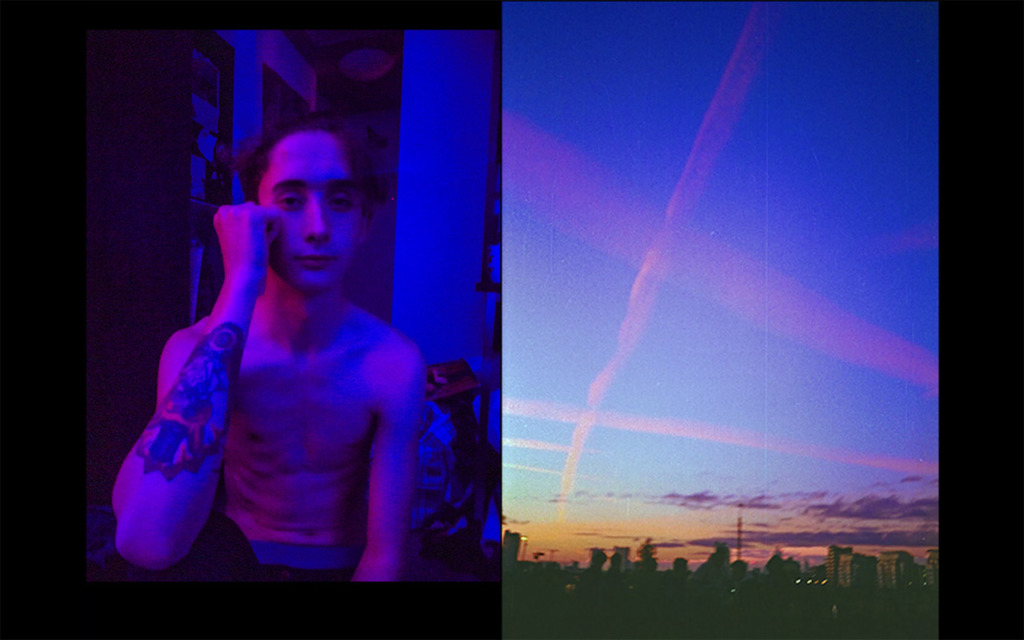

Mi viene voglia di bestemmiare. Però decido di uscire. Mi vesto in fretta e furia, attraverso il pianerottolo di soppiatto, e metto piede fuori dal palazzo. È una sensazione stranissima, come di estraniamento. Eppure sono sempre più convinta che quello della pandemia sia stato tutto frutto della mia immaginazione.

Nel dubbio, mi accendo una sigaretta, riparandomi gli occhi dal sole con l’altra mano.

Ho bisogno di un caffè. Grazie a Dio i bar sembrano aperti.

Mentre cammino, mi guardo intorno furtiva. Sono anche piuttosto sicura di sembrare un po’ pazza. Automaticamente, mi dirigo verso il mio bar di fiducia. Mi sento un robotica, come se fossi nel mio corpo ma non veramente del tutto. Prendo il mio caffè americano da asporto, mi accendo un’altra sigaretta e vago, di qua e di là.

Tutto mi sembra normale: la gente fa schifo come sempre, la città è monotona come sempre, l’inquinamento copre il cielo come sempre. L’unica differenza sono io: io non mi sento affatto come sempre.

Cammino senza una meta, sentendo anche fame. Guardo l’ora: le due meno venti. Mi fermo nel primo posto che mi capita a tiro, una specie di libreria/caffetteria/negozio d’abbigliamento. Entro ed ordino un piatto di pasta al ragù. Da queste parti, sono famosi per la pasta al ragù.

Poi, d’improvviso, mi cade l’occhio su un volantino appiccicato al tavolo. Un nome fiammeggia a tutto campo: Miguel Luna.

Per poco non mi strozzo con le tagliatelle.

“Hey!” esclamo, chiamando la cameriera. Prendo due sorsate d’acqua, un paio di respiri mozzi e coscienza del fatto che, probabilmente, sono davvero pazza. E questo non è affatto un sogno ma un delirio dovuto all’eccesso di psicofarmaci.

No, aspetta. Non conosco alcun Teodoro Cinquepalle. Oh Dio, ti amo, sei il migliore di tutti noi.

“Hey, chi è questo tizio?” chiedo alla cameriera, puntando un dito febbrile sul volantino, “Qui, Miguel Luna”.

La ragazza mi fa spallucce. “Uno che viene a suonare stasera” risponde.

“Il pianoforte, per caso?”.

“Sì, com’è scritto anche sul volantino”.

“Ed è argentino?”.

“A saperlo!”.

Niente. Non so come spiegarmi questa cosa. Il mio sogno su Miguel (e sul fantastico sesso che abbiamo fatto) era tutta una palla ma lui esiste. O quantomeno, qualcuno con il suo stesso nome. Che suona il piano. E che sarà in questo buco di locale, stasera, proprio stasera.

Non può essere una coincidenza, no? Altrimenti le medicine che mi stanno dando sono davvero potenti.

Mi pizzico un braccio fortissimo. Ahia, cazzo, mi spunterà un livido. Però no, non sto dormendo. Tutto quello che devo fare è tornare qui stasera, parlare con Miguel e cercare di cavarci un ragno dal buco.

Mi alzo, pago, prenoto un posto per stasera ed esco.

Mi pare tutto così assurdo. E mi viene un dubbio atroce: era meglio quando credevo di essere in quarantena, all’oscuro di tutto, oppure ora che so che era un sogno ma la realtà in cui vivo non mi piace affatto? Era meglio non sapere? Vivere in un sogno onirico che, per quanto irreale, era pur sempre un sogno? Cercare di avere Miguel o avere per davvero Miguel? E i croissants? Io non sono capace nemmeno di accendere i fornelli…figurarsi, i croissants.

Mi viene da ridere. Ma sì, chi se ne frega. Inutile rimuginare. La vita trova sempre il modo di farti fare una risata amara, in un modo o nell’altro.

Il bello sarà scoprire chi riderà per ultimo stasera. Se io e lei.

Oppure lui.