Le parole, qui sotto, sono quelle di Giancane e il motivo che molti di voi riconosceranno è quello che apre ogni episodio di Rebibbia Quarantine.

E adesso cosa farò?

Son certo che morirò

In questa stanza di merda, non a casa mia.

La fame d’aria che sale

L’ansia cresce e fa male

Lingua asciutta, è partita la tachicardia

È solo ipocondria questa mia nostalgia

Ma è solo ipocondria questa malinconia.

Di cosa si tratta? Per i pochi che non abbiano ancora subito il fascino indiscreto della narrativa di Zerocalcare, al secolo Michele Rech, stiamo parlando di una serie di cortometraggi animati con i quali il fumettista romano ha voluto raccontare questo periodo di quarantena e di cambiamento dei nostri meccanismi sociali e comunicativi.

La serie pare essersi conclusa con il settimo episodio “Ep. Bah: ENDGAME” andato in onda venerdì 1 maggio, come tutti gli altri, durante il programma di La7, Propaganda Live, condotto da Diego Bianchi e che vede spesso, tra gli ospiti, oltre a co-conduttore Makkox, anche un altro grande autore italiano: Gipi.

Zerocalcare sembra avere un dono innato per la narrazione. A prescindere dalla tecnica utilizzata le sue animazioni sono perfette. Brillanti nella satira, puntuali nel ritmo, dirette e in grado di sintetizzare, in pochissimi minuti, i sentimenti comuni e di arrivare, tra lacrime e sorrisi, dritti allo stomaco di ognuno di noi.

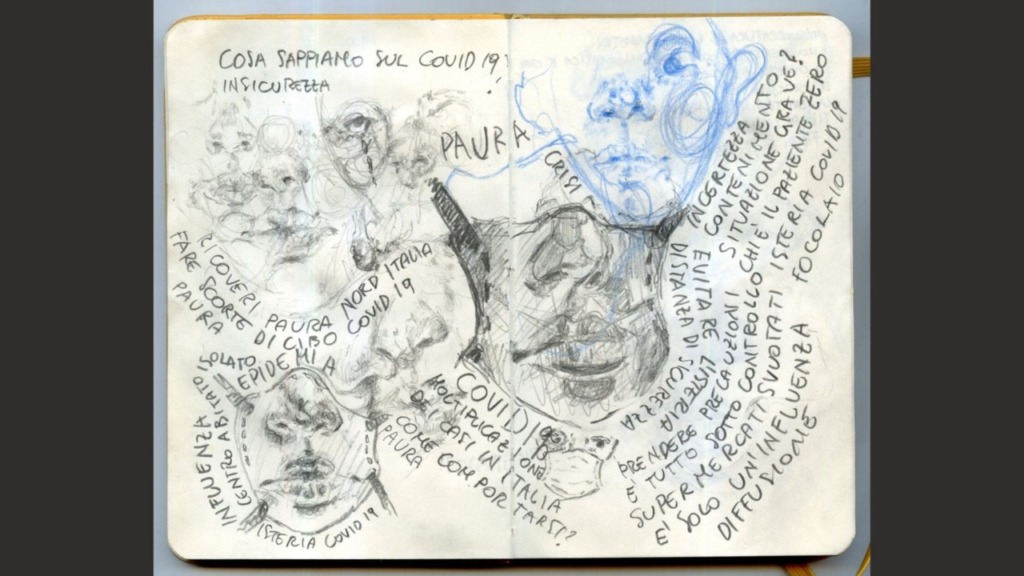

Non manca nulla in quelle immagini, sia rispetto a ciò a cui ci ha sempre abituato sulla carta, sia rispetto a quella palla di sensazioni, angosce e paure che ci lanciamo l’uno con l’altro da ormai due mesi sperando che, prima o poi, un vicino dispettoso ce la buchi, perché tutti stanchi di giocare.

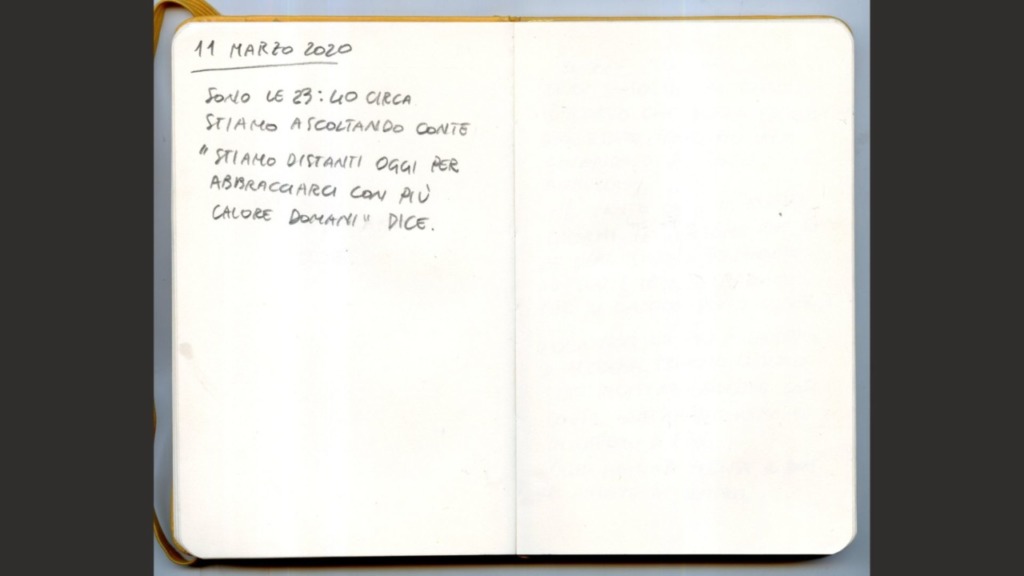

Ci sono i decreti, le code al supermercato, l’invidia verso il prossimo; le spie dai balconi, un governo nel caos, le chiamate di gruppo e i sotterfugi per farsi una corsetta. E le riflessioni, quelle che creano una crepa, quelle sulla condizione dell’uomo, sulla solitudine e sulla goffaggine di ognuno di noi nel tentativo di prendere il buono da questo momento storico.

Quello che disegna, e come lo disegna. Ciò che dice, e come lo dice.

Tutto qui. Non mi interessano le analisi stilistiche, i pipponi semantici, la lettura dello spazio compositivo. Non mi interessano proprio. Quando leggo, o come in questo caso guardo, una produzione di Zerocalcare quel che mi succede è secondo solo a ciò che sento quando leggo per l’ennesima volta il mio romanzo preferito (IT, di Stephen King, per i più curiosi): rido certo, e tanto, ma provo anche quella strana sensazione, quel groviglio senza capo, di dolori, sorrisi, amarezze, strette al cuore che la parola nostalgia non riesce a rappresentare. Perché è qualcosa di più, è tutta la vita di una generazione, quella nata negli anni ‘80, a cui è stato promesso il mondo ma, si è resa conto della bugia.

E così tra citazioni, pubblicità, film, cartoni animati, rimandi culturali pop e una comicità a tratti disarmante nella sua semplicità, a tratti dolorosa, con Zerocalcare si trova qualcuno che sa parlare con te e per te.

Per la prima volta mi sento parte di qualcosa. Di appartenere.

Di essere radicata. Avere delle radici. Così difficili da trovare, in tutta la mia vita. Così difficili da riconoscere tra la confusione del vivere. Del dimostrare. Del cercare di capire chi essere e come essere.

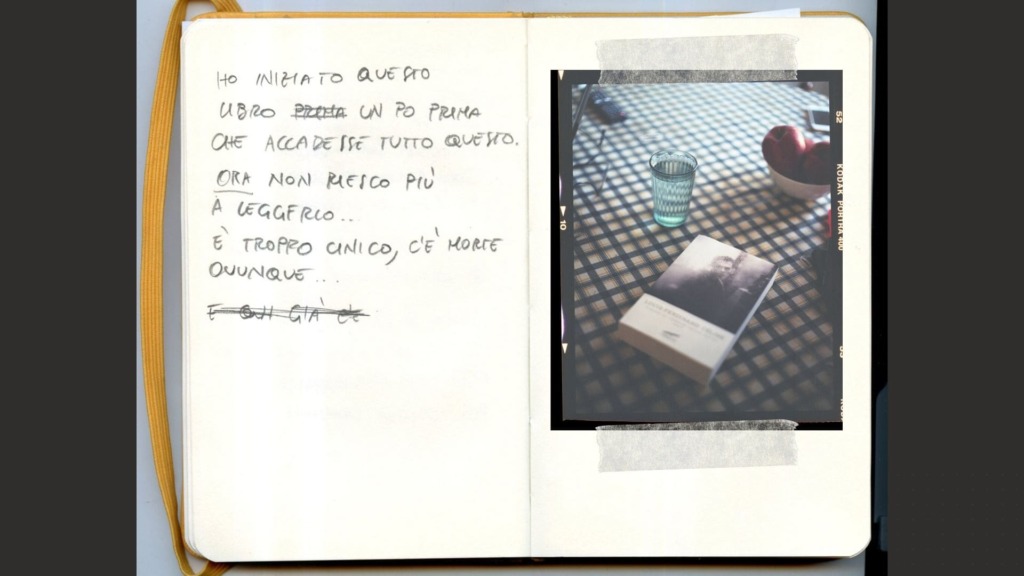

Muoversi nelle macerie, muoversi nella quarantena, nel tentativo di trovare una propria identità sotto le pietre e arrivare a capire che, l’identità della mia generazione (o di molte delle menti della mia generazione) è proprio non averla un’identità. Spogliati di tutto.

Cresciuti con la convinzione che tutto sarebbe andato bene per poi scoprire che il futuro è una trappola (cit.).

Ma nonostante tutto, trovare il modo.

Rebibbia Quarantine per me è stato questo. Zerocalcare è ormai un affetto stabile.

E non è poco.

Chissà se sono più le cose che guadagni o quelle che perdi, quando impari a campare. (Macerie prime – Sei mesi dopo, Bao Publishing 2018)