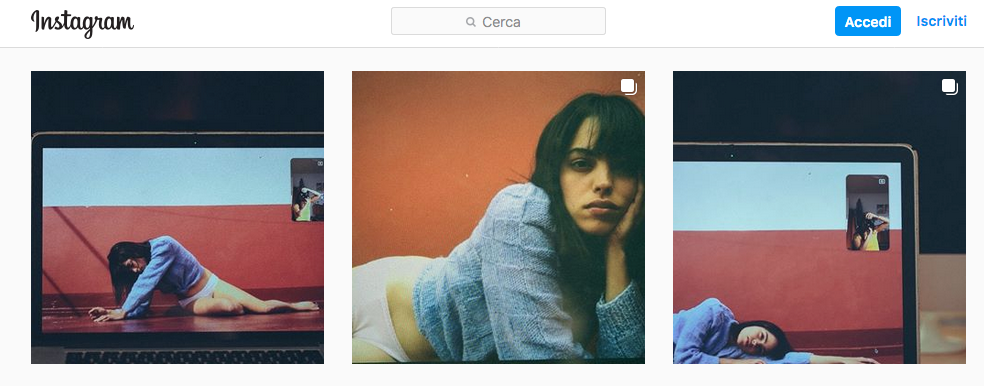

Ovvero: in preda alle vertigini, mangiarsi le farfalle nello stomaco e volare ancora più in alto.

La guardi e pensi che forse dovresti ignorarla. Fai finta di niente, passa oltre, non pensarci. Vattene altrove, fatti un giro, chiama qualcuno. Invece no, te ne stai lì a fissarla. Tanto lo sai come andrà a finire, vero? Che l’altalena è una di quelle cose che guardi e sembra divertente. Nel bel mezzo di un parco, giochi. Sali, oscilli e forte. più forte che sali in alto alto alto più su. Fammi toccare il cielo con un dito, ché la scarpetta l’ho smarrita alla festa e ora ho il piede nudo e sento l’aria fredda tra le dita. Oh, il cielo. Chissà cosa si prova a toccare veramente il cielo con dito. Io che cammino con i piedi sempre per terra ogni tanto mi perdo e non me lo ricordo.

L’altalena è una di quelle cose che dovrebbe farmi divertire. Quella sensazione di euforica leggerezza, le farfalle nello stomaco e i capelli che volano nell’aria e tu ridi, ridi, ridi senza mai fermarti, il corpo che si fa leggero. Sfugge. Perdi il controllo.

Giuro. Non è che mi sono sbagliata. L’altalena è una di quelle cose che fa divertire sì, gli altri. C’è che a me fa una paura boia. E forse una volta te lo dissi, ma poi mi rimangiai le parole, una a una. Le mangiai in fretta ed erano così dure e crude che poi mi rimasero sullo stomaco. sottosopra. con tutte quelle farfalle che sbattono le ali e tentano di risalire su, su a forza dall’esofago. e tu tossisci e poi ti tappi la bocca per non farle scappare, con le figurine delle belle intenzioni, quelle della festa. Scintillano ancora, vedi?

E sì, l’ho attraversato il parco di sera e avvisa-quando-arrivi-a-casa e sì sì, sono sana e salva. Dannatamente sana e salva. Di nuovo. Ci ho girato intorno, mi sono avvicinata senza farmi notare, per prendere qualcosa che mi ricordasse quel momento per sempre. L’ho catturato e l’ho infilato tra le palpebre, così da ritrovarlo ogni volta che mi perdo in un sogno a occhi aperti, che quelli di notte non li ricordo mai.

Una sera, invece, sono tornata. Non guardare. Non muovere un muscolo che rovini tutto l’incanto. E io lo faccio. L’ho fatto per davvero, una sera. Sono salita in cima. Mi sono sporta sull’orlo di un precipizio, ho visto un elefante gigante risalire un palazzo abitato da tutti i miei fantasmi e ho attraversato un quadro. Immenso. Onirico. La mia apocalisse, personale.

Provate voi a farvi risucchiare così e restare in bilico tra il vuoto e quella vertigine assurda, che sei lì ma sei anche altrove, e forse sei al sicuro ma tu no, senti solo la vertigine addosso e strizzi gli occhi e allunghi le braccia nel vuoto, arretri, fai l’ennesimo passo indietro. Quella cazzo di metafora della tua vita. Sul cornicione. A penzolare nel vuoto. A trattenere il respiro. Un passo avanti e uno indietro. Pillola rossa o pillola blu? Datemi un indizio, che qui, così, facciamo notte.

Lasciami, lasciati andare.

E così io vado, vago e nella mia testa prende vita un’orgia rituale che intravedo, la inseguo, ti prego. tremo. l’ebbrezza più profonda che mi fa smarrire il senso. penso. Sembra che questo momento debba durare per sempre. ma poi in alto, così in alto vado e subito torno. per farmi staccare questi piedi da terra e abbandonarmi a un compimento nuovo che chiama, protende. pretende.

Me.

Lasciami, lasciati andare.

ph. Alessia Basso