Mi sono guardata allo specchio stamattina. Mamma, avrei voluto non farlo. Ma vi pare normale che la reclusione mi tiri fuori le occhiaie? Non che debba andare chissà dove. Non che debba fare chissà quanti metri.

Beh, a dirla tutta, oggi avrei una specie di appuntamento. Quindi, correttore. Com’è che si metteva? Ah sì, con l’anulare. Incredibile, non mi trucco da due settimane e sono già diventata impacciata come un pinguino sui tacchi. Che dite, lo metto il rossetto? Non vorrei dare l’impressione di quella che sta cercando di accalappiare. D’altronde chi è che si mette il rossetto in casa se nessuno può levarglielo?

Tutto questo perché la prima volta che l’ho visto (e che mi ha vista) non ero proprio un angelo di Victoria’s Secret. Il fatto è che non pensi a levarti di dosso il grembiule sporco di farina e le ciabatte coi ponpon se all’improvviso senti un pianoforte suonare. Da queste parti, non si sente più nemmeno la risata di una persona, figurarsi il suono di un pianoforte. Capite?

Ed eccolo lassù. Il più bel pezzo d’uomo che i miei occhi avevano mai visto. E com’è possibile? Vivo in questo quartiere da anni e non l’ho mai incrociato. Mai visto. È proprio vero che, a volte, servono le disgrazie per farci aprire gli occhi. Fatto sta che quel pomeriggio di tre giorni fa mi sono resa conto della fortuna che avevo: sì, ero sola, la famiglia lontana, nessun fidanzato da sopportare, l’astinenza una brutta cosa e stavo pericolosamente lievitando di peso come i miei croissant in fase di crescita da esattamente tre giorni, ma! C’è un ma. Guardiamo il lato positivo: c’era il sole, avevo un piccolo balcone dal quale potevo respirare e poi c’era lui.

Che non avevo la più pallida idea di come si chiamasse. Ed era una cosa terribilmente romantica.

Mi sento molto Fermina di “El amor en los tiempos del colera”. Anche se spero vivamente di non dover attendere cinquantun anni, nove mesi e quattro giorni per poter conoscere il mio Fiorentino Ariza. Vedete, penso che nelle storie tormentate ci sia un motivo comune che spinge all’empatia e questo qualcosa è la determinazione. Determinazione dei sentimenti, delle azioni, della speranza a sopravvivere. Alcuni giorni mi sembra di non averne più nemmeno una goccia. Altri, provo a grattare il fondo del vaso, alla ricerca di un briciolo di spirito positivo. E vi dirò: se scavo bene, lo trovo sempre. Certo, mi basta per un giorno o poco più. Ma ognuno si arrangia alla sua maniera.

E comunque dicevo. Quel pomeriggio sono uscita sul mio balconcino e nella commovente luce ambrata del tramonto, l’ho visto. Era all’ultimo piano del palazzo di fronte al mio, perfetto come solo può essere un quadro in lontananza. E stava suonando una melodia sconosciuta, qualcosa di dolce, di vagamente familiare. Così, in un istante, la vita ha fatto ritorno in quel nostro angolo di città. Oh, se era perfetto! Muoveva la testa di lato, una specie di tic, a ritmo di musica, e i sui riccioli neri gli ballonzolavano in testa. Avrei potuto scommettere sui suoi occhi scuri ma ero troppo lontana da lui per cogliere quelle finezze.

Quando ha finito, si è voltato verso di me e mi ha catturata. In quel momento, mi sono convinta che lui avesse suonato solo per me. Io sono sicura di essere arrossita. Così, non so perché, per cavarmi dall’imbarazzo (ma quale imbarazzo, poi? A venti metri di distanza?) ho sollevato la mia mano sporca di farina e l’ho salutato. Che idiota. Non che a trent’anni mi senta un genio, per l’amor di Dio, ma lo sguardo di quello sconosciuto rivolto proprio verso di me, di me, ragazza solitaria e un po’ asociale, mi ha lasciata un po’…così. Che avrei dovuto fare? Girare i tacchi (scusate, le ciabatte coi ponpon) e ignorarlo? O non fare niente? Non faccio nulla da giorni, sapete, un po’ di calore umano può fare miracoli.

Così, da quel pomeriggio, ho deciso di rendermi presentabile. Dite che a venti metri di distanza non si nota la differenza? Vabbé, allora lo faccio per dare una scossa alla mia autostima.

Spero che oggi suoni di nuovo. Lo fa tutti i pomeriggi, verso le sei, però non si può mai sapere. Magari ha ospiti a casa. Ah, no. Scusate. Niente ospiti. Beh, però magari è sposato (fragore del mio cuore che si spacca in mille pezzi). O magari ha mal di pancia e ha bisogno, proprio alle sei di pomeriggio, di fare alcuni metri per stare un po’ di tempo sul water. Oh, dai! Non fate gli schizzinosi. Anche voi ci andate, specie dopo tutte le pizze, le torte, le carbonare e le parmigiane challenge a cui state partecipando.

E poi stavo pensando. Come faccio ad avvicinarmi a lui? Sì, a conoscerlo. Qualche settimana fa avrei suonato al suo campanello (ok, non è vero, non ho questo coraggio) o l’avrei incrociato per strada. Avrei potuto chiedere ai miei vicini di fare un po’ da spie. Ma adesso non possiamo uscire di casa. E il suo balcone a venti metri da me mi sembra così lontano che ho paura persino di gridargli qualcosa. Non voglio che pensi che l’isolamento abbia compromesso la mia sanità mentale.

Ho fatto qualche ricerca sul pc, per capire se riuscivo a capire chi fosse ma nulla. Sembra essere come le apparizioni della Madonna di Medjugorie. Ci credi solo se assisti. E guadate un po’, io ho assistito.

Ed eccoci che sono quasi le sei. Di nuovo .Spero che suoni qualcosa di allegro. Ce n’è bisogno da queste parti.

Un ultimo sguardo allo specchio. Dopo settimane, mi sento di nuovo bella. Mi pare quasi di dover aprire un sipario e calcare un palco.

Per ringraziarlo della sua musica, potrei regalargli un croissant o due.

Certo, dovrò capire come fare.

Nel frattempo silenzio.

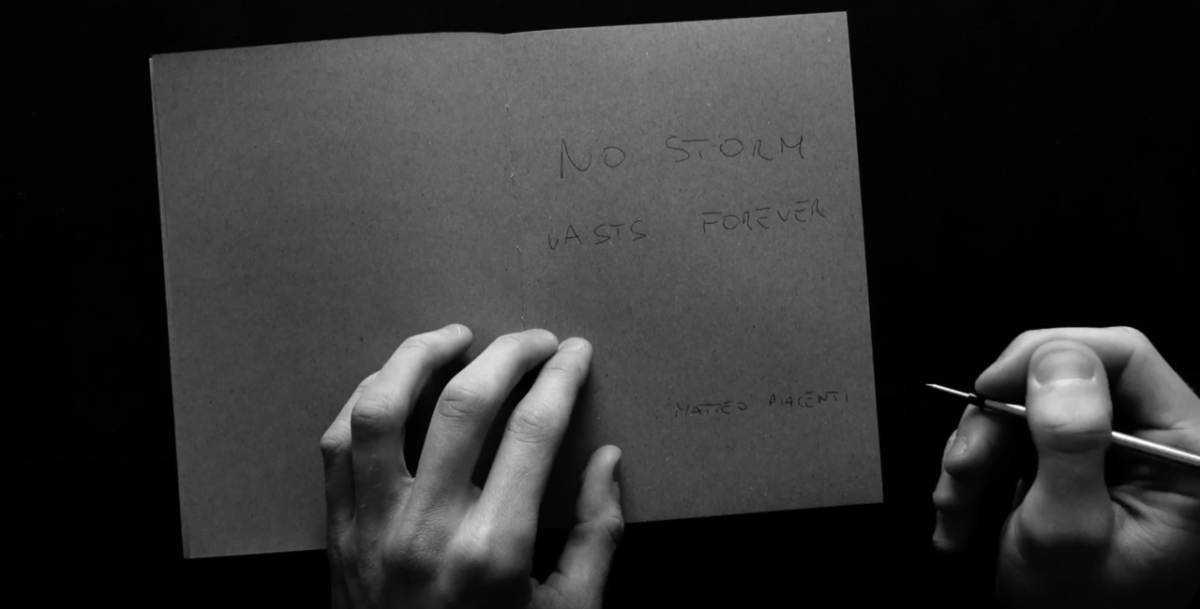

È il momento della poesia.